かわさき基準(KIS)認証福祉製品

かわさき基準とは、https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000083978.html

川崎市が優良な福祉製品を認証する、「かわさき基準」に

当社の製品が3点認証されています。

1,なでなでねこちゃんシリーズ

https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000083876.html

2,なでなでワンちゃんシリーズ

https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000084729.html

3,こんにちは赤ちゃんシリーズ

https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000094826.html

また、(株)TAOSとの共同開発製品として、

AI Sleep entryも、認証されました。

https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000138498.html

なぜペットを撫でると優しい気持ちになるのか?

ペット効果の生理学的研究

ペットというのは家畜のように働いてくれるわけでもありません。ペットを飼うには手間もかかればお金もかかる代物ですが、それでも人はペットを欲しがります。

では、その背景には一体何があるのでしょうか。

今回の記事では、ペットと触れ合う効果について生理学的に調べた研究を紹介したいと思います。

この実験では、自分の飼い犬と3分間触れ合うことで、ホルモンがどのように変化するかについて調べています(※1)。

結果を述べると、飼い犬と触れ合うことでオキシトシンが増え、コルチゾールが減ることが示さています。

オキシトシンというのは、女性ホルモンの一種で、人を優しい気分にして、社交性を高める働きがあります。別名愛情ホルモンとも呼ばれています。

コルチゾールは、ストレスが高まった時に多く分泌され、別名ストレスホルモンとも呼ばれています。

つまり、飼い犬とわずか3分間触れ合うだけでも、愛情ホルモンが増え、ストレスホルモンが減るということになります。

この実験でも犬と触れ合っている時の犬と飼い主のホルモンがどのように変化するかについて調べています(※2)。

結果を述べると、犬と触れ合うことでβエンドルフィンや、ドーパミン、オキシトシンなどが増え、コルチゾールが減ることが示されています。

このβエンドルフィンは脳内麻薬の一種で、人の幸福感を高める働きがあります。またドーパミンはヒトの活力を高めるようなホルモンになります。

イヌと触れ合うことで、総じて元気で幸福感が増え、ストレスが減るようにホルモンの分泌が変化することが示されています。

この実験では大学生を対象に、犬と関わっている時に心拍数や血圧がどのように変化するかについて調べています(※3)。

実験では、犬に触れたり、話しかけたりと様々な条件で調べているのですが、結果を述べると犬に触れることが、もっとも血圧を下げる効果があることが示されています。

この実験では30名の女性を対象に自分の飼い猫とおよそ15分交流することでオキシトシンがどのように変化するかについて調べています(※4)。

結果を述べると、飼い猫と仲良く交流できた場合には、オキシトシンが増えることが示されています。またこの15分の間にネコに相手にされなかったり、敵対的に扱われた場合にはその限りではなかったようです。

なぜ動物と触れ合うと元気になるのか?

いくつかの原因が考えられていますが、オキシトシンが大きな役割果たしているのではないかと考えられています。

というのもオキシトシンはスキンシップで増えること、また好きな相手とコミュニケーションを取ることで増えるという特徴があるからです。

またオキシトシンは他のホルモンにも働きかけ、心身の状態を穏やかに整える働きがあるためです。

とはいえ、実際にペットを飼うのは食事やトイレ、散歩の世話など楽なことではありません。

そこで着目されているのがペットロボットと呼ばれる商品です。

果たしてこのペットロボットでも本物のペットと同じような効果があるのでしょうか。次回はこの点に着目してお話したいと思います。

【参考文献】

(※1) Handlin, L., Hydbring-Sandberg, E., Nilsson, A., Ejdebäck, M., Jansson, A., & Uvnäs-Moberg, K. (2011). Short-term interaction between dogs and their owners: effects on oxytocin, cortisol, insulin and heart rate—an exploratory study. Anthrozoös, 24(3), 301-315.

(※2)Odendaal, J. S., & Meintjes, R. A. (2003). Neurophysiological correlates of affiliative behaviour between humans and dogs. The Veterinary Journal, 165(3), 296-301.

(※3)Vormbrock, J. K., & Grossberg, J. M. (1988). Cardiovascular effects of human-pet dog interactions. Journal of behavioral medicine, 11(5), 509-517.

(※4)Johnson, E. A., Portillo, A., Bennett, N. E., & Gray, P. B. (2021). Exploring women’s oxytocin responses to interactions with their pet cats. PeerJ, 9, e12393.

petmi(ペットミー)

全国のペットショップ情報から子犬・子猫探しできる日本最大級のペット販売情報サイト

petmi(ペットミー)は全国の優良ペットショップの販売情報から子犬・子猫を検索できるポータルサイトです。日本最大級の掲載数の中から、あなたの幸せな愛犬・愛猫探しをサポートします。

介護分野におけるコミュニケーションロボットの活用に関する大規模実証試験報告書からの抜粋

-ロボット介護機器開発・導入促進事業(基準策定・評価事業)「ロボット介護機器開発に関する調査」-

大川弥生(国立研究開発法人産業技術総合研究所)

本報告書は、人を相手に音声や動作で働きかける機能を有する「市販のロボット」を活用し、介護施設の理解と協力の下で介護現場における各種の実証試験を行い、「コミュニケーションロボット」に求められる要件を明らかにすることを目的として行った事業※の成果をとりまとめたものである。

今後のコミュニケーションロボットの開発および利用への示唆

【携帯性】

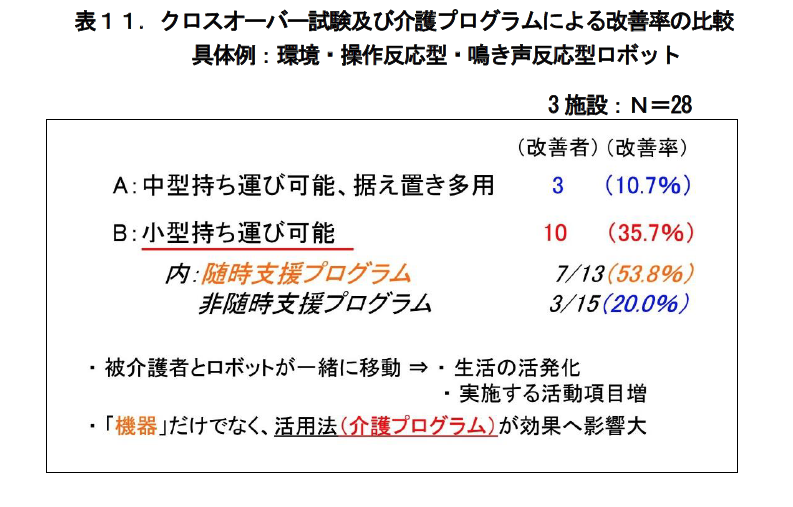

クロスオーバー試験型での介入試験を20組以上で行ったロボットの組み合わせは全9種類あったが、そのうちクロスオーバーをおこなった2種類のロボット間で改善率に著しい差が認められた組み合わせでの改善率(3施設28名)を表11に示す。

用いられたロボットは、A:「中型持ち運び可能・据え置き多用型」は、持ち運びはどうにか可能だがほとんどはデイルームなどに据え置いたものであり、改善者は3名(改善率:10.7%)であった。これに対し、B:「小型持ち運び可能型」は車いす乗車中に膝の上において持ち運び可能なロボットであり、これでは10名(35.7%)で改善が見られた。

この2機種の改善率は10.7%に対し35.7%と大きな差があったが、これは「小型なのでより効果的」と片付けられるものではなく、小型であるため携帯が可能である利点を十分生かした介護プログラムの中で活用されるか否かが大きく影響したものと考えられる。

そこで、小型のロボットについて、どのような介護プログラムがなされたかをみると、表11でのB.小型持ち運び可能型の内数として示しているように、随時支援プログラム(ロボットをほぼ一日中携帯して移動し、様々な活動項目向上にむけて随時支援する)では改善率7/13名(53.8%)に対し、非随時支援プログラム(一定の時間のみ使用するだけで、随時活動項目向上にむけた支援を行わない)では改善率3/15名(20.0%)であった。

この2つのプログラムにおける改善率の差異を生じる要素としては、被介護者とロボットが一緒に移動するだけでなく、生活の活発化、実施する活動項目を増加する取り組みをするか否かが大きかったと考えられる。

福祉用具・介護ロボットの開発と普及

厚生労働省発行書籍から抜粋

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.